Devore seus amigos

Pra ficar fortinho e crescer.

Nada contra o sentimento por trás da frase “comam os ricos”, mas o método eu não aprovo. Aqui, na terra da antropofagia? A história é que povos como os caetés e tupinambás tinham o hábito de devorar seus adversários em ritos canibais, mas só os inimigos mais fortes e valentes, de maneira a absorver suas qualidades — os covardes eram dispensados. Mais adiante os modernistas tomariam essa prática como inspiração para fundar uma ética brasileira de se relacionar com o estrangeiro: digerir o que faz bem, cuspir o resto. Pois acho que um desses tecno-bilionários daria uma refeição bem pobrinha: frangotes com baixo valor nutricional, cheios de aditivos, que vendem uma felicidade mais falsa do que a das tais galinhas livres da Mantiqueira. Covardes, com certeza, tanto que já construíram bunkers para fugir do estrago que estão causando na Terra; ou para fugir dos 99%, caso nos dê na telha fazer picadinho deles. Não estou servida, obrigada!

Já é muito veneno que a gente engole. Eu, que preciso diminuir o açúcar, dei para ler listas de ingredientes e arrisco não comer mais nada. Mas, por pior que seja a indústria alimentícia, venenos ainda piores contaminam ideias. A tática é parecida: no supermercado a “bebida láctea” finge que é leite, quando na verdade é soro e um monte de porcaria; do mesmo jeito, uma palavra como “autocuidado”, por exemplo, parece bacana, mas vem recheada de ideia torta. Vejo nos reels e nas conversas da vida real, quando falamos de relacionamentos, de trabalho ou de arte: um papo de autoaperfeiçoamento, autodescoberta, autenticidade, autossuficiência. Trocaram as embalagens, mas a fórmula é a mesma: individualismo básico. O pavor, cada dia maior, de entrar em contato com a diferença do outro. Aderindo a esse regime de conteúdo já estamos, de certa forma, devorando os tech bros e arrotando as bobagens em que eles acreditam.

Autossuficiência, nessa economia em que ninguém sabe fazer bainha na própria calça, é impossível. Mas acreditar é o bastante para deixar de pedir e fazer favores; para esquecer que se pode trocar, em vez de comprar; parar de compartilhar tarefas, vitórias, ferramentas e refeições. É uma crença que serve para anestesiar a relação com o outro, parafraseando a Suely Rolnik. É o pressuposto de que se alguém chegar perto demais, vai roubar a sua individualidade. Mas será que isso é tão ruim? Sair de si, adotar outra identidade, se perder na multidão — que delícia! Será que a gente esqueceu que se misturar é gostoso? Tem atrito, tem vacilos, tem mal-entendidos, mas fortalece, faz crescer, faz a vida valer a pena. O pobre do autossuficiente não sabe o que é querer devorar — sim, tal Caetano a Leonardo DiCaprio — as pessoas que ama.

É um pouco triste quando esse medo de se confundir com o outro começa a aparecer na arte, ou design; enfim, na criação. E contraditório, também, porque todo mundo quer ser original e todo mundo tenta ser original do mesmo jeito. Tá tudo meio igual, e essa é uma questão complicada que envolve pressões do mercado, algoritmos, etc. Mas, ao meu ver, o problema começa justamente na necessidade de ser diferentão: parece que recalcamos nossas inspirações e é aí mesmo que acabamos imitando, sem uma intenção consciente. Leandro disse coisas muito interessantes sobre a reprodução descontextualizada de referências na news dele, e também sobre a importância do gosto, esse filtro que é anterior à referência. Quero acrescentar à essa discussão algo de que eu gosto de falar: como o gosto é moldado pelas pessoas ao nosso redor. Um tipo bem diferente de referência, não pinçada da internet, mas que brota na nossa hortinha comunitária.

Antes de termos, por um lado, o Pinterest homogeneizando tudo e, por outro, a disputa de quem tem o gosto mais nichado, as maiores inspirações de um artista eram mentores, amigos, amantes e até rivais. Dizem, por exemplo, não sei com que grau de certeza, que Da Vinci e Michelângelo tinham uma rixa, e por isso se empenhavam em superar um ao outro. Picasso se sentia desafiado por Matisse1, os Beatles pelos Beach Boys2. As paixões, também, promovem o intercâmbio artístico, como era o caso de Frida com Diego Rivera. E de Frida com Isamu Noguchi, Nickolas Muray, Georgia O’Keefe, Chavela Vargas, Josephine Baker, e a lista continua. Quando vários artistas se juntam, acontece de tudo: o Grupo dos Cinco começou com amigos, depois deu em romance (Oswald e Tarsila) e acabou em briga (Oswald e Mário) — mas no meio disso eles fizeram seu nome. Os surrealistas, que eram muitos, formaram tantas permutações… Teve trisal, teve tentativa de estrangulamento, até Manuel Bandeira fez participação especial quando garrou uma amizade com Paul Éluard no sanatório. Saber com quem um artista andava situa sua obra em um cenário povoado por mil personagens, faz aquelas imagens fantasmagóricas que vemos no google ganharem vida. Não é (só) porque gostamos de fofocas, mas porque é uma lição observar como a mera presença de alguém transforma a sensibilidade artística do outro. Nessa troca de fluidos criativos, a reivindicação da autoria sobre uma ideia ou um estilo particular perde um pouco de sentido: é difícil dizer quem começou com o que. Em tudo que se faz a dois (ou três, ou mais, sem julgamentos), quando a coisa sai boa não é mérito de um ou de outro, mas do encontro.

Mas também não é bagunça. O podcast Bobagens Imperdíveis, da Aline Valek, tem um episódio lindo sobre a “Baronesa Dadaísta”, Elsa von Freytag-Loringhoven, que era amigona do Duchamp. A baronesa era punk, colava selos nas bochechas e usava latas de tomate como sutiã. Também foi pioneira do readymade (que é fazer de um objeto comum uma obra de arte), mas quase foi esquecida porque não recebeu os créditos pela influência imensa que teve nos coleguinhas dadaístas. Há indícios de que o divisivo urinol foi obra dela e o Duchamp deixou baixo. Esse é um problema comum quando tentamos rastrear a genealogia das influências: algumas, vou deixar vocês adivinharem o porquê, não são consideradas dignas de menção. Li várias matérias sobre a Leonora Carrington que contam como ela foi influenciada por Max Ernst, pintor surrealista por quem se apaixonou quando tinha 20 anos (e ele 46). Mas ao falarem sobre como ela influenciou ele, insistem em chamar a mulher de musa, mesmo quando a própria disse “eu prefiro que me tratem pelo que sou: artista”. E era, completa: pintora, escultora e escritora também. Eu amo um dos seus contos, em que uma hiena veste um rosto humano para se passar por uma menininha em uma festa de debutante. Tenho certeza de que Leonora tinha ideias de sobra, quem sabe se o Max não pegou umas emprestadas? E tem problema? Nenhum, é só dar aquela moral. Talvez o ideal do artista singular, em que ainda acreditamos, nos atrapalhe a reconhecer que ideias são nozinhos em uma rede que estamos tecendo juntos. Tiraria um bocado de peso dos ombros desses gênios atormentados.

“(…) não quero que me chamem de musa de nada nem de ninguém. Jamais me considerei uma mulher-criança, como André Breton queria ver as mulheres. Nunca quis que me entendessem assim, nem tão pouco ser como os outros. Eu caí no surrealismo porque sim. Nunca perguntei se podia entrar.” – Leonora Carrington para El País.

Eu costumava pensar que a gente fazia arte motivada pelo desejo de se expressar. Pode até ser, mas será que não é colocar pressão demais nos nossos eus já sobrecarregados, esperar que todos tenham algo único para dizer? Hoje gosto mais da ideia a que me apresentou a Suely Rolnik, da arte como uma expressão do afeto — afeto no sentido daquilo que nos afeta, mesmo, algo de fora para dentro. Rolnik diz que há duas formas de apreender o outro: como forma ou como força. Perceber o outro como forma está relacionado às convenções, ao que já sabemos sobre como as coisas são. Já deixar o outro nos afetar como uma força é diferente. É quando o choque com "a presença viva do outro" tem o poder de nos modificar, e até de colocar em xeque aquilo que achávamos que sabíamos sobre como as coisas são. São mesmo? Os preconceitos caem por terra, a realidade em que estávamos vivendo perde o sentido, e então precisamos modificá-la para que aquele novo afeto tenha lugar. Queremos inscrever na linguagem esse universo que vai surgindo em nós. Tem relações que mudam nosso gosto musical ou jeito de se vestir. Algumas redirecionam nossa trajetória profissional. Outras revelam toda a nossa ignorância. Tem até as que fazem todos os anteriores. A vida acontece quando nos relacionamos e, ainda assim, sinto que a gente tem medo, medo de se parecer com as pessoas que a gente ama. Mas nos deixamos influenciar por influencers, vê se pode! No lugar desse consumo passivo e algorítmico, acho que deveríamos devorar, com gosto, nossos amigos.

O assunto da antropofagia está na minha cabeça por causa da discussão sobre IA. Calma, eu sei, veio do nada, mas deixa eu explicar! Pela forma como está pautado o debate (em torno de direitos autorais), questões sobre o que é estilo, plágio, inspiração e apropriação estão mais urgentes. Essas categorias, que já eram meio turvas, se complicam ainda mais quando falamos de uma tecnologia que trata o produto da experiência humana como mero banco de dados para gerar híbridos bizarros. Para as empresas responsáveis pelas IAs, a arte significativa, a que nasce das colisões entre humanos e o mundo, é indistinguível de qualquer lixo digital feito às pressas: tudo é queimado como lenha para operar essa máquina de pesadelos. Uma máquina que só é solução de alguma coisa na existência corporativa decrépita que somos forçados a levar — em que o esforço, a perda de tempo, a digressão, o divertimento, a resistência e a desistência são vistos como problemas. IA não é uma revolução, é mais do mesmo: quem nos convenceu a fazer do nosso estilo uma commodity agora quer pagar mais barato por ele. Por isso talvez seja útil repensar nosso apego à originalidade: não para justificar o uso de IA, credo; mas para retomar das garras do mercado nosso entendimento do que é ser humano e fazer arte. O que quero dizer é que qualquer estilo, por mais inovador que seja hoje, será imitado amanhã — mas essa é a parte mais sem graça da arte: o resultado.

O que o código não consegue reproduzir é a alquimia que acontece quando um grupo de adolescentes resolve começar uma banda. As faíscas que saem de um romance conturbado entre filósofos. O estranho desejo de eternizar a dor do luto escrevendo um livro. Amizades de 10, 15 anos, que seguem rendendo conversas sobre futuros projetos na mesa de bar. A parte boa da arte é a mesma da vida: se deixar afetar. E isso nenhum robô, nem gente que se comporta como um, consegue fazer.

“Art from the heart”

O texto já estava longo, por isso tive que deixar de fora um exemplo de parceria criativa e de vida que me intriga muitíssimo: o casal Naiad e Walter Einsel. Não é segredo nenhum que eu amo ilustrações dos anos 70, e esses dois aparecem sempre nos arquivos de memória gráfica da década. Eles se conheceram quando o Walter foi fazer uma entrevista para trabalhar na emissora CBS em 1952 — Naiad já era diretora de arte lá. Ele não conseguiu o emprego, mas, como disse depois (e de um jeitinho bem de época) “conseguiu a garota”: eles se casaram no ano seguinte e viveram juntos até a morte dele, em 1998. O que eu mais gosto é que os dois desenvolveram um estilo de ilustração similar, e muitas vezes, colaborativo. Tem muito mais coisa pra contar sobre o trabalho deles, tanto que resolvi guardar para uma próxima.

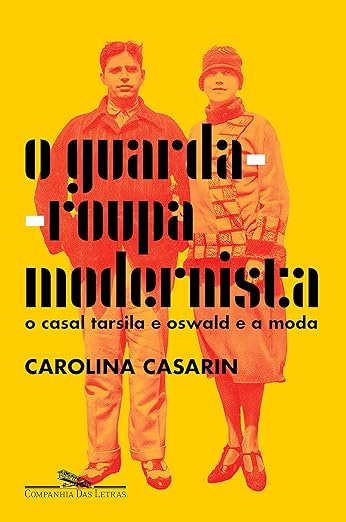

O Guarda-Roupa Modernista

Estava na recepção da análise e vi um livro na mesinha de centro, O Guarda-Roupa Modernista: O casal Tarsila e Oswald e a moda, da professora de história do vestuário Carolina Casarin. O casal Tarsiwald durou de 1923 a 1929, e a pesquisa da autora analisa como os dois se vestiam nesse período, na intenção de revelar mais sobre o projeto artístico dos modernistas e a sociedade brasileira de então. Não posso dizer se recomendo, já que não deu tempo de ler na recepção, mas amei a ideia de ir atrás das roupas usadas e recibos de compra de alguém para saber mais sobre quem a pessoa foi. Queria ser boa assim pra definir tema de pesquisa.

Obrigada por scrollar até o fim de mais uma edição do atraso. Até já! 🕒

De acordo com a curadora do Musée Picasso, ele certa vez disse: “Se eu não estivesse fazendo as pinturas que eu faço, eu pintaria como o Matisse".

A música favorita do Paul, disse ele, é God only knows.

vira e mexe eu me pego imitando a risada de alguma amiga ou falando uma expressão ou frase típica de alguma pessoa do meu convívio. e detalhe, é naturalmente, não de propósito. um tempo atrás, quando isso acontecia, eu achava vergonhoso, aquele sentimento de criança que não se pode imitar alguém. hoje em dia, eu adoro quando isso acontece, pra mim, é quase como um atestado de gostar de alguém.

se inspirem nos seus amigos, todos nós somos uma colcha de retalhos que cada retalho é uma pessoa que sempre tem algo a te acrescentar.

Adorei o fluxo do texto. Comecei a ler vom a ideia de só dar uma olhadinha e acabei sendo engolido pelas palavras em suas sequências divertidas, instigantes e inusitadas. Tô aqui digerindo bons insights :)